このセミナーでは、「保育園で保育を学ぶ」をコンセプトに

〇専門職としての保育者の仕事の魅力

〇保育者の雇用環境

〇社会における保育士という仕事の重要性

を様々なテーマ設定でお伝えしていきたいと考えております。

今回は、9月、10月に続き、第3回目の開催でした。

このレポートでは当日の模様をギュギュっとまとめて保育の魅力と専門性について皆様にご案内させて頂きます。

テーマ:「保育士は子どもが好きで、ただ遊んでいるだけなのか?」

日時:2025年1月11日(土)14:00~15:30

内容:文筆家・映像作家・俳優として活動する小川紗良さんにモデレータを務めて頂きながら、登壇した4人それぞれの観点から「保育の専門性と魅力」を伝えていただきました。

その後、ほぼ参加者全員で、風の丘めぐみ保育園の施設見学をしました。

登壇者のご紹介とそれぞれが考える「保育の専門性と魅力」

風の丘めぐみ保育園 園長

大野じゅんさん

大学卒業後、百貨店勤務、業界紙・雑誌編集を経て保育の世界へ。開園3年目の風の丘めぐみ保育園で、園児も保育者もその人らしくのびのびといられる場づくりを目指して、同僚と共に奮闘中。

子どもたちが自然に暮らせる場所としての保育園

保育園は、子どもたちが「食べる・寝る・遊ぶ」といった日常の暮らしを大切にしながら過ごす場所です。子どもたちが起きている時間の大半を過ごすからこそ、決められた時間割に沿わせるのではなく、「自分らしく生活できている」と感じられる環境が理想です。

実際には、大人たちが丁寧に環境をデザインしながら、子どもたちが自然に生活できるように工夫しています。そんな温かく安心できる空間をつくることが、保育の魅力のひとつです。

季節を感じ、日常の中で自然に楽しめる保育を

日々の暮らしの中で季節を感じられる保育も大切です。都会の園でも、ちょっとした工夫で自然の変化を楽しめるようにしています。天気や子どもたちの気分に合わせて、その時やりたいことを自由にできる環境を大切にしています。

たとえば、落ち葉ひとつをとっても、年齢やその時の気持ちによって遊び方が変わります。行事も「特別なイベント」としてではなく、日常の延長として楽しむのが特徴です。誕生日や食育では、給食の下ごしらえを子どもたちが手伝ったり、梅の実がたくさんなれば梅仕事をしたり。

その年に子どもたちが音楽をすることが盛り上がれば、保護者とのイベントもみんなで音楽を楽しむ形にするなど、柔軟に工夫しながら、自然に季節や生活を楽しめる保育を目指しています。

良い保育とは?—チームでつくる温かい環境

良い保育とは、一人の完璧な保育者がつくるものではなく、チームで支え合いながら築いていくものと考えています。保育者は「子どもを育てる存在」だからといって、すべてを完璧にこなす必要はありません。大切なのは、それぞれの得意なことや好きなことを活かしながら、子どもたちに寄り添うことです。

苦手なことはお互いにカバーし合い、みんなで協力してより良い保育を目指す。このチームワークこそが、子どもたちにとって安心できる環境をつくります。

良い保育園とは、一人のカリスマ的な保育者がいる場所ではなく、「どんな保育が子どもたちにとって最適か?」をチームで常に考え続けている場所なのではないでしょうか。

そのために私たちは月1回、全職員で対話型の園内研修をして保育の質向上を目指しています。これは本日、登壇いただいている矢藤先生から学びました。

学校法人めぐみ学園 理事長

輿水 基さん

“おもしろいをおもしろがる”をキーフレーズに、幼児教育や保育の魅力を現場で働く人だけでなく、様々な場で発信している。鹿児島と東京、まったく違うそれぞれの場所で、それぞれの良さを生かした園運営を行っている。

保育に大切なのは「おもしろいをおもしろがる」こと

保育において大切なのは、子どもの「おもしろい」を大人も一緒に楽しみ、共感することです。これは、子どもの興味や行動に「チューニングを合わせる」こととも言えます。

たとえば、「なぜこの子は今、同じことを繰り返しているのだろう?」と考えながら、その瞬間の気持ちに寄り添うことが大切です。大人が子どもの視点に共感し、一緒に「楽しい」「おもしろい」と感じることで、より豊かな関わりが生まれます。

また、保育は一人の保育者だけで成り立つものではなく、仲間と支え合いながらつくり上げていくものです。子どもたちをみんなで見守り、共に成長していく関係性を築くことが、良い保育につながります。

保育の社会的重要性—未来を支える「根っこ」を育てる

保育は、子どもが社会で力強く生きていくための「根っこ」を育てる大切な時期です。子どもの成長はよく木に例えられますが、保育園時代はまさに地中にしっかりと根を張る段階にあたります。

強く深く根を張った子どもは、どんな環境でも倒れにくく、自分らしく成長していくことができます。これからの社会は決して簡単なものではなく、不確実な未来が待っています。だからこそ、子どもたちがしっかりと自分の軸を持ち、生き抜く力を養える環境を整えることが、保育の重要な役割です。

保育は単なる子どもの預かりではなく、社会全体の未来を支える大切な基盤です。私たちは、子どもたちが安心して根を伸ばし、大きく成長できる環境をつくる責任を担っています。

和洋女子大学 人文学部こども発達学科 教授

矢藤 誠慈郎さん

広島大学大学院教育学研究科教育行政学専攻博士課程(教育学修士)より、岡山短期大学講師・助教授、新見公立短期大学助教授、ニューヨーク州立大学客員研究員、愛知東邦大学教授、岡崎女子大学教授を経て現職。専門は、保育学、教育学。

「安心と挑戦の循環」が未来を生き抜く力を育む

保育園は、単に子どもを安全に預かればよいという場ではなく、未来を生き抜く力を育む重要な場所です。幼稚園が「教育」を主とするのに対し、保育所は「養護」と「教育」の両方を担っています。養護とは、子どもの生命を守り、心身の安定を保障すること。子どもが安心できる環境があるからこそ、自分を発揮し、挑戦することができます。

この「安心と挑戦の循環」こそが、今の幼児教育で最も重視されている考え方のひとつです。子どもは安心できる環境の中で新しいことに挑戦し、経験を通して学び、成長していきます。この過程を繰り返すことで、これからの不透明な時代を生き抜く力を身につけていくのです。

私たち保育者の使命とは

社会は驚くほどの速さで変化しています。過去の知識がすぐに陳腐化する現代では、「これを覚えれば安心」という時代ではなくなりました。だからこそ、子どもたちには「自分で考え、興味を持ち、仲間と協力しながら解決する力」を養うことが求められています。

こうした力を育む教育は、保育所・幼稚園・認定こども園、どの場でも共通して重要です。安心できる環境を基盤としながら、子どもたちが主体的に学び、未来に向かって挑戦できる場をつくることが、私たち保育者の使命です。

文筆家・映像作家・俳優

小川紗良さん

NHK「まんぷく」、ひかりTV「湯あがりスケッチ」等に出演。初長編監督作「海辺の金魚」は全州国際映画祭に出品され、自ら小説化も手がけた。2023年、活動拠点として「とおまわり」を設立。現在、J-WAVE「ACROSS THE SKY」(日曜午前9時~12時)でナビゲーターを務めている

自分の作品づくりの中で出会った「保育士」の専門性

2019年に鹿児島で映画を撮影した際、子どもたちの出演があり、そこで阿久根めぐみこども園の保育者さんたちに手伝っていただきました。そのとき保育者の仕事の専門性に感銘を受け、コロナ禍に保育士の資格を取得しました。その後、2022年に東京で「風の丘めぐみ保育園」が開園すると聞き、一時的に保育の現場で働いたというご縁があります。

映像作品で伝える保育の魅力

保育者は、正解を教えるのではなく、「なんでだろうね?」と問いを投げかけることで、子どもからゆたかな発想、遊びが生まれどんどん発展していきます。

子どもと接している時間だけが保育なのではなく、理論と経験に裏打ちされた様々な計画や準備が、豊かな保育を支えています。たとえば園内にさりげなく飾ったり置いたりしているものも、ちゃんと意味があります。棚やおもちゃの配置も、子どもたちの日々の様子を見ながら動線を邪魔しないよう、そして危険がないように相談しながら決めています。

子どもと同じ目線に立ちつつ、子どもの本来の力をどう引き出すか、そうした専門性が保育の素晴らしさであり魅力だと感じます。

保育士のここが知りたい!(Q&A)

- 少子化のなか、保育士の需要の見通しは?

- (輿水さん)

いまのところは子どもの減り方に対して、女性の就業率の高まりがあるため、需要はある。0歳児クラスは育児休業がとりやすくなったことから以前のような「待機児童」という問題は落ち着いてきました。

全ての園で同じような処遇で働けているわけではないので、偏りが発生しています。また地域差もかなり大きいです。都心はいいけど地方は足りていないなど。今後は全業種で働く人が不足する時代なので、不足するのは保育士に限ったことではないとも言えます。 - 給料は他の職種と比べてどうですか?

- (矢藤さん)

国が力を入れているので10年前から数%ずつ上がり、今、かなり上がっています。また研修を受けるごとに加算される制度もあります。そうした補助金制度などで入るお金を職員にきちんと還元する法人であれば、いろいろな職業の中で極端に低いということはありません。また公立の園は公務員なので公務員としての賃金が保証されます。 - お休みについて教えてください

- :(大野さん)

求人票の年間休日数の多さだけに惑わされないほうがいいです。年間休日が多いということは単純に考えて、平日に勤務する保育士の数が少なくなることを意味するからです。それで本当に「ゆたかな保育」が実現できるのか?を考えると良いですね。

おやすみは多い反面、出勤した日は死ぬほど忙しいということになりかねません。また有給を本当に使いやすいかも職場選びの鍵になると思います。

ちなみにうちの園では、「有給をしっかり消化しよう」とみんなで確認をしながらみんなが取得出来るようにしています。

1)保育園に行ったら見てもらいたいのは子どもの姿

子どもがみんな、自分の意思を発揮できているか? 今、休みたいのか? 今、お友達と遊びたいのか。今、いやだ!といいたいのか。自分の意思をちゃんと表現できているかをみてください。

2)先生が声の圧力によって子どもを従わせようとしていないか?

子どもが安心して自己発揮できるためには先生の機嫌が良いことが重要です。子どもたちが「どうすればあの先生が怒らないか」と 気を遣って先生の顔色を見ながら生活しているとしたら、それは保育ではありません。不適切保育はそういう園で起きる可能性が高いです。

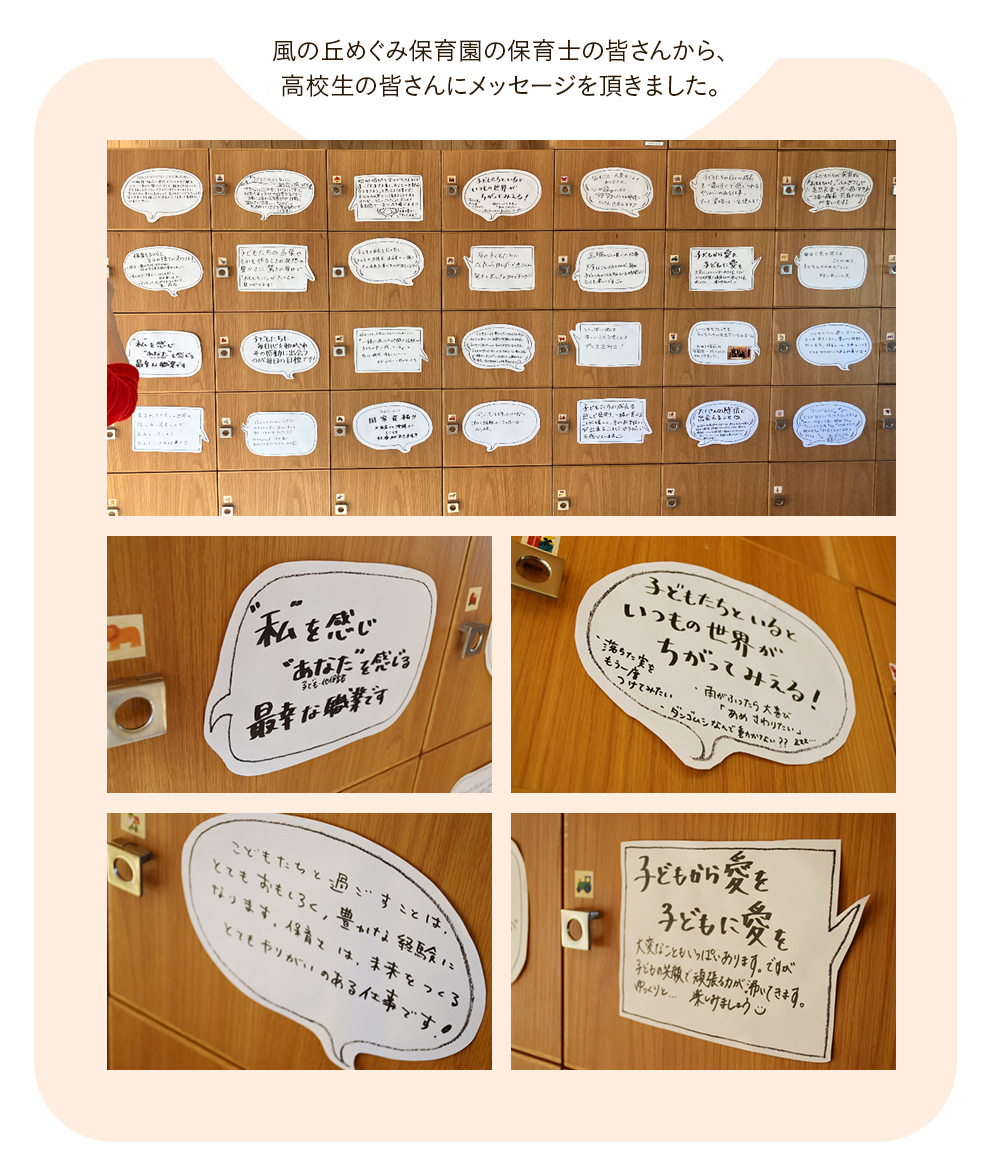

3)園の環境

室内に掲示してあるもの、おいてあるものなど、さりげない環境に園の思いや配慮が現れます。「これは触っちゃダメ」ではなくて、安心してなんでも触れられるよう配慮をしておくことが大事です。また園の理念やキャッチフレーズに素直に共感できるかもチェックポイントになるでしょう。

4)保育士には多様な可能性がある

保育士になるにはいろいろな方法があります。学校で学ぶのもありだし、試験で資格を取ることもできます。違う業種を経験してから異なる専門性をもって関わるという方法もあります。資格があれば全国で働くことができます。

1)苦手と決めつけず色々なことにチャレンジを!

どんな分野でも、苦手と決めつけずチャレンジして欲しいです。特に数字・数学はどんな仕事でも必要。保育士には図形も含めて数字が苦手という人もいるのですが、保育にも数字は必須なので、是非チャレンジして欲しいです。

2)コミュニケーションを意識してみよう!

言葉によるコミュニケーションは保育において非常に重要で、工夫することでより良い関係が築けます。苦手意識があっても、伝え方を意識するだけで違いが生まれます。自分の気持ちを伝えないとストレスが溜まり、人間関係にも影響することも。特別なスキルは不要ですが、少し気を配ってみてください。明るい挨拶や表情を意識するだけでも違いが出るので、学生のうちから意識してみると面白いです。

3)子どもの時の気持ちを忘れずに覚えておいて欲しい

子どもの頃に感じた嫌だったことや傷ついた経験を、大人になると忘れてしまいがちですが、ぜひ覚えておいてほしいです。その経験を活かせば、子どもに寄り添った対応ができるようになります。自分がどう接して欲しかったかを意識することで、より良い保育につながると思います。

参加者からの声

「今、個人的に周りに反対されたことのある理由も解決しました」(高校1年生/女性)

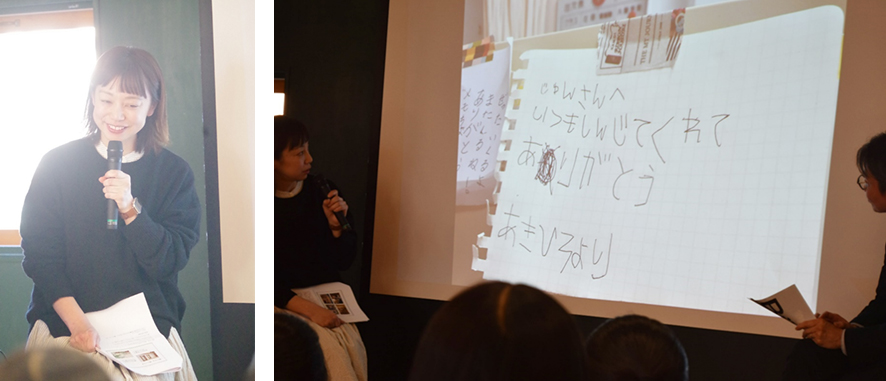

進路を考える中で保育に興味がありながら迷いがあったが、講師の先生方が楽しそうに話す姿を見て、保育の仕事の素晴らしさを実感した。給与や休日などのリアルな話も参考になり、周囲からの反対理由も解決。特に「安心と挑戦の循環」の考え方や、卒園児のお手紙の話が印象的だった。今後、春休みや夏休みに実習の機会があれば参加したい。

「子供を第一に考えて創り上げている保育園であることがとても印象に残っています」(高校3年生/女性)

保育園が子どもを第一に考えて運営されている点が印象的だった。地域交流や職員間のコミュニケーション、不適切保育の問題など、さまざまな課題について学び、有意義な時間を過ごせた。園長先生がなぜ保育者になったのか、また保育の経験が活かせる職場について詳しく知りたい。また、今後の保育施設のあり方についての考え方も聞いてみたい。

「保育士も失敗していいんだということを知れて良かった」(高校3年生/女性)

保育士は失敗してはいけない仕事だと思っていたが、今日の話を聞いて、失敗を経験しながら成長できることを学んだ。自身も失敗を恐れず挑戦していきたい。また、保育士も数字を扱う仕事であることが意外だった。数字に苦手意識があるため少し不安。最後に、こちらの保育園の先生方が卒業した短大や専門学校について知りたい。

「本日は自身の行き詰まりに何かエッセンスを…」(保育士/女性)

講師の熱意あふれる講義や園見学が印象的で、子どもの未来を真剣に考え続ける姿勢に感動した。自身の行き詰まりを打開するヒントを得るために参加し、特に在園児の噛みつきへの対応について、風の丘めぐみ園の考えを知りたかった。

「人手不足によって毎日の保育が疲弊している事にしかたないと思いつつ…」(保育園勤務の栄養士/女性)

園の生活の流れがゆったりしていることに大切さを感じつつ、現在、勤めている園は人手不足による保育の疲弊が大きな課題であると実感。本部に持ち帰り、改善策を考えたい。矢藤先生の話は分かりやすく、振り返りのきっかけになるため、先生のセミナーや勉強会への参加方法を知りたい。

「正解を教えるのではなく、ともに考えること」(高校2年生/男性)

子どもが疑問を持ったときに、すぐに答えを教えるのではなく、「一緒に考えよう」と声をかけることで、新たな会話や遊びにつながるという考えが印象的だった。

まとめ

保育の専門性、子どもの根っこを育てる保育の大切さ、良い保育とはどのようなものか? 4人からのメッセージを感じていただけましたか?

皆様のこれからの職業選びの参考にしていただければ幸いです。

「保育士未来セミナー」ではこれからも保育の仕事についてのリアルをお伝えしていきます。

次回は、2025年6月14日(土)13時~14時50分から、千駄ヶ谷リトルパンプキンズで「子どもと絵本」をテーマにして実施予定です。